Hipótesis sobre el vinicidio

Jarra Pingüino y sifón Drago

En todos los países tradicionales productores y consumidores de vino, el consumo está cayendo. El caso más dramático es España: leo que en 2023 hubo un consumo por cápita de 6,9 litros. En Italia también cayó a la mitad de lo que era a principios de siglo, hasta unos 25 litros actuales. También ocurre en Francia, donde en el mismo período se dejó de beber más de un 30%. En Argentina, la caída es casi tan dramática como en España: en 1990 se bebían 54 litros, hoy 16 y seguimos cayendo…

Como en todo fenómeno de consumo y económico, en una explicación puede haber muchas causas concurrentes. A comenzar porque las grandes familias patriarcales latinas, tradicionales consumidoras cotidianas de vino, ya no existen. La cerveza, que en los países bebedores de vino (salvo España) era cosa veraniega y de pocas y mediocres calidades, se volvió la bebida más popular entre los jóvenes y su calidad, variedad y precio se multiplicó. En Argentina, su consumo por cápita ya casi triplica al vino. Y hay varias cervezas más caras que el vino. También, aunque creo que es un fenómeno urbano de Buenos Aires y pocas otras grandes ciudades, se puso de moda la coctelería y los tragos entre las nuevas generaciones. Basta ver la cantidad (¡y calidad!) de los gin argentinos, que hace diez años eran pocos, industriales y banales.

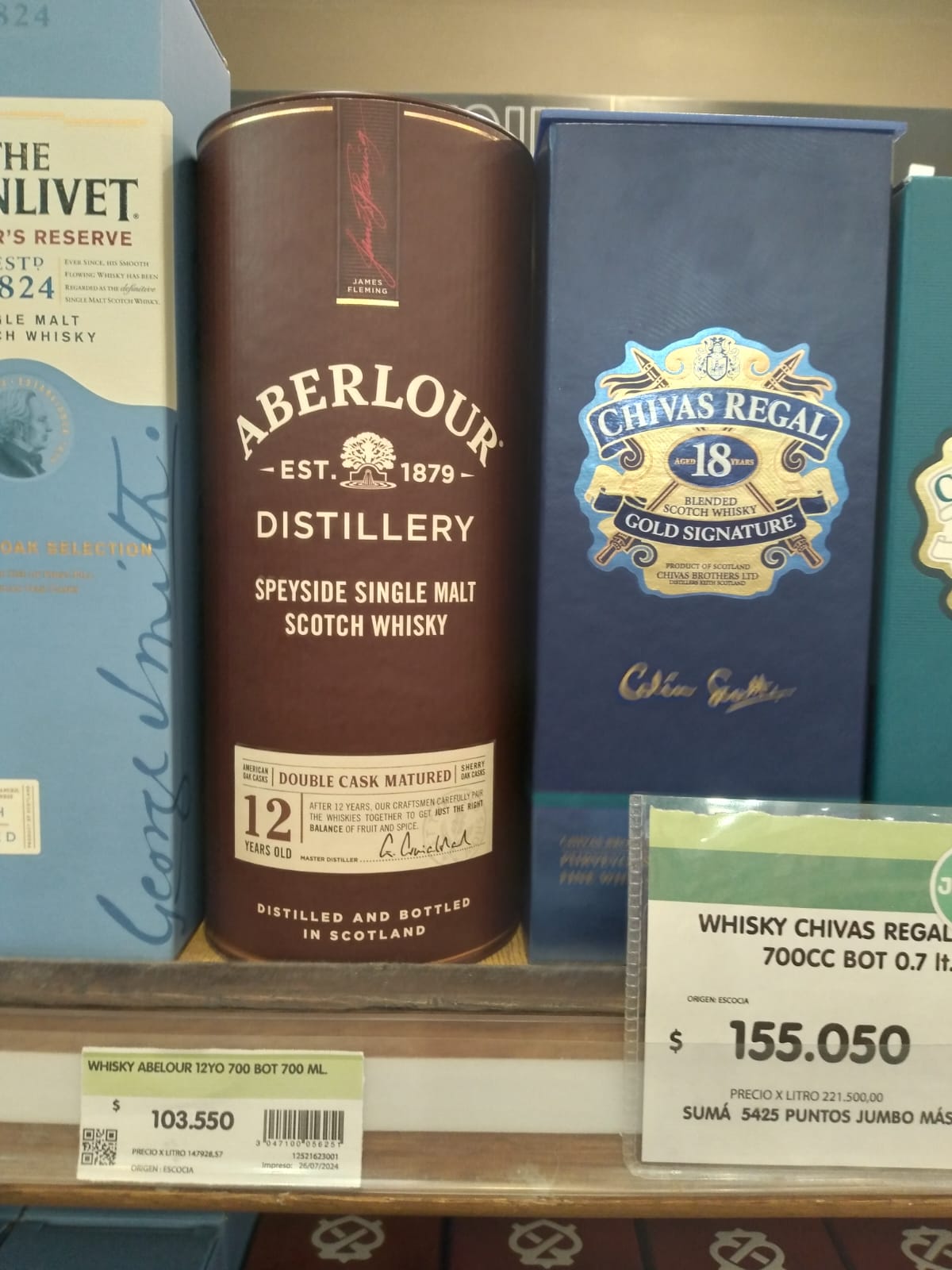

Cuando una botella de vino de gama media alta cuesta lo mismo que una botella de gin artesanal, o cuando una botella de vino de gama alta cuesta más que una botella de whisky añejo escocés, parece del todo natural que esas botellas de vino se queden en la góndola mientras salen las de gin y de scotch.

Hay además una cuestión cultural: al desaparecer el buen vino común o de todos los días, desaparece la cultura básica del vino…que no es la “cultura” de los sommelier. Es la cultura tradicional del vino en la mesa al mediodía y a la noche, con el sifón de soda al lado y si hace calor, con el balde de hielo. Es la cultura española del beber del porrón o de la bota, no de los copones de cristal de 35 cm de circunferencia y un litro de capacidad. La cultura de otros tiempos.

Los productores se fueron de pista con sus botellas de 900 g de vidrio, corchos de dos pulgadas y etiquetas diseñadas por artistas gráficos de renombre, olvidándose que la base de su negocio, para que fuera sustentable y perdurable, no era vender esas botellas de 30 o 50 dólares sino pasar de la obsoleta damajuana al moderno bag-in-box de 5 litros con un vino decente adentro. El bag-in-box se inventó en Australia en los años ‘70 y su efecto fue tal que allí, en una década el consumo de vino por habitante aumentó 10 litros. En Francia, hoy el 40% del vino se vende en “cubis”, como llaman los franceses al bag-in-box. En la primera mitad de los ‘80, cuando navegaba en cargueros, me acostumbré a comprar buenos vinos australianos y sudafricanos en bag-in-box de un galón. Cuando comencé a hacer mi guía de vinos de América del Sur, en 2003, en una bodega chilena ví por primera vez una línea de llenado de bag-in-box de un galón, para exportación.

En Argentina el bag-in-box apareció con casi treinta años de retraso a mediados de los 2000, cuando la bodega sanjuanina Viña Ona lanzó los primeros con Cabernet Sauvignon, que no tuvieron éxito. Pese a que hoy es el único formato contenedor de vino que crece en el mercado local, todavía es casi inexistente. Basta ver Mercado Libre para constatar que hay un sólo productor que vende bag-in-box de 5 litros con vinos al doble del precio del vino común: a 4 mil pesos por litro, cualquiera prefiere comprarlo en botellas. Mientras que otros acometen la ridiculez de pretender vender bag-in-box de 3 litros a más de 7 dólares por litro: a eso se llegó en Australia después de décadas de vino barato de a galón. En las góndolas de los supermercados, los bag-in-box prácticamente no existen. Todavía subsisten los antediluvianos tetra. O sea: los productores argentinos no entendieron nada. Ellos mismos serrucharon la rama que los sostenía y ahora se sorprenden de estar en caída libre.

Para cerciorarme de que mis góndolas habituales no distorsionaban mi visión, fui a recorrer metódicamente las nutridas góndolas del Jumbo más cercano. Bag-in-box, de 3 o 5 litros, ni uno. Tetras a voluntad y a precios superiores a los de vinos en botella muy decentes que encuentro por ahí. Muchos vinos de gama media entre 3 y 5 dólares. Un rosé de marca desconocida a 17 dólares: por ese dinero, a cinco pasos de distancia se compran dos botellas de buen gin artesanal. Tintos de nombre grotesco a 9 dólares. Vino tinto dulce en latita de 270 ml a 2.000 pesos cuando poco más allá puede encontrarse una Guinness de 473 ml a 2.700 pesos. Amplia oferta de botellas de 50 dólares y más. El vino más Caro es el así llamado, a unos 140 dólares al cambio del día. Por esa plata pueden comprarse en aquellas mismas góndolas dos botellas de un single malt de 12 años. Volviendo a casa, en la paqueta fiambrería y quesería de la esquina, encontré un tinto de una marca para mí desconocida en botellas de 1.125 ml a 1.650 pesos: nada del otro mundo, pero bebible y perfecto para cocinar o sodear. Demostración práctica de que podría haber bag-in-box de 5 litros a 10.000 pesos.

Vino rosado

Gin artesanal

Vino alta gama

Single malt

Vino dulce en lata

Cerveza Guinness

Tetra brik vino tinto

Tetra brik vino blanco

A la “premiumización” se sumó la “sommelerización”: en su origen, este oficio tiene como destino gestionar la cava o bodega de un restaurant caro y elegante que posee algunos cientos o millar de etiquetas y aconsejar al comensal el vino más indicado (no necesariamente el más caro) para lo que piensa comer. En Argentina hoy debe haber algunos millares de sommeliers, pero quizá alcanzan los dedos de una mano para contar los restaurantes que tienen cavas o bodegas tales que justifiquen tener uno. El sommelier, en nuestro país, se volvió un agente funcional de la “premiumización”, al servicio y sueldo de los bodegueros. Es decir, quien pone en palabras las virtudes, reales o imaginarias, de vinos cada vez más caros que cada vez se venden menos.

“De color bermejo carmesí con reflejos fucsia, en nariz es frutado con delicadas notas de rambután, mangostino y platonia a las que se suman destellos florales de heliconia y protea. En boca, al frutado de rambután y mangostino se añaden una mineralidad de caliza dolomítica y una refrescante acidez telúrica sostenidas por los aportes de raíz ahumada de nogal de la crianza, con un largo final que recuerda la platonia”. Si a ello se suma un decantador y copones de cristal de un litro de capacidad, se comprende bien que los potenciales consumidores huyan despavoridos hacia la cerveza y los tragos de coctelería. O incluso los jugos de fruta y el agua saborizada.

Para provocar aun más rechazo en los consumidores, en los últimos años los productores, acaso también trámite los sommeliers, comenzaron a atosigar con nociones que carecen de interés salvo para los especialistas: el terroir (¿por qué no terruño?), con su inexorable calcáreo y las pertinentes mineralidades, las vibrantes acideces de la altura y la fermentación en recipientes cada vez más abstrusos, para colmo obteniendo vinos que a veces pueden resultar menos interesantes que un cubo de Rubik monocolor. “Saber mucho de vinos” se tornó más canchero que saber de filosofía, historia o arte. Lo que se lee sobre vinos en los medios, son notas pagadas por los productores. Que traen en primera clase a los “expertos” extranjeros que puntúan sus vinos. Quemar pastillas de Gamexane en salas de cata no podría haber sido más eficaz para generalizar el espanto.

Como en otros órdenes de una vida bizantinizada en exceso, la única vía posible de salida sería el “back to basics”, retorno a lo básico. ¿Porqué no puede haber en Argentina media docena, una docena de productores de bag-in-box de 5 litros con buenos vinos tintos, rosados y blancos a menos de diez dólares? Y que los sommeliers se dediquen a explicar las ventajas del uso de la tan argentina jarra pingüino para servir el vino en la mesa, la delicia del sodeo con nuestro típico sifón Drago y las bondades de la sangría y el clericó en verano. Veríamos si entonces no repunta el consumo por cápita de vino.

Temo que el problema reside en que nuestros productores bien quisieran que crezca el consumo de vino, pero no el de 1,5 dólar por litro sino el de 15 dólares por botella y más: la pirámide invertida. En otras palabras, que los consumidores paguen sus griferías de oro para el baño, quizá abonando también un poco de ese “impuesto al boludo” que a veces hace que la misma botella de vino mendocino sea más cara en Buenos Aires que en Nueva York.

ADDENDA: añado a estas hipótesis un par de datos. Es cosa sabida que los modales impuestos por algunas grandes bodegas en la distribución en el mercado interno argentino están muy lejos del fair play y eso no ayuda en nada al consumidor. Y también es sabido que los costos de una botella de vino argentino de la más alta calidad serán hoy quizá 15 dólares. Cuando se paga por esa botella un precio cuádruplo o quíntuplo lo que se está comprando es otra cosa, un imaginario. O un “vino Veblen”. Es decir, un no-vino.